マリー・アントワーヌ・カレーム

ピートル・シュバリエ

カレームは、明らかに19世紀前半でもっとも独創的で思いやりのある人物の一人である。

彼の生涯はまさしく一篇の小説であり、その冒険の始まりはまるで親指小僧のようだ。

「父は」と彼は回顧録に書いている。「貧しい荷揚げ作業員で、食べさせなければならない15人以上の子どもを抱えていた。

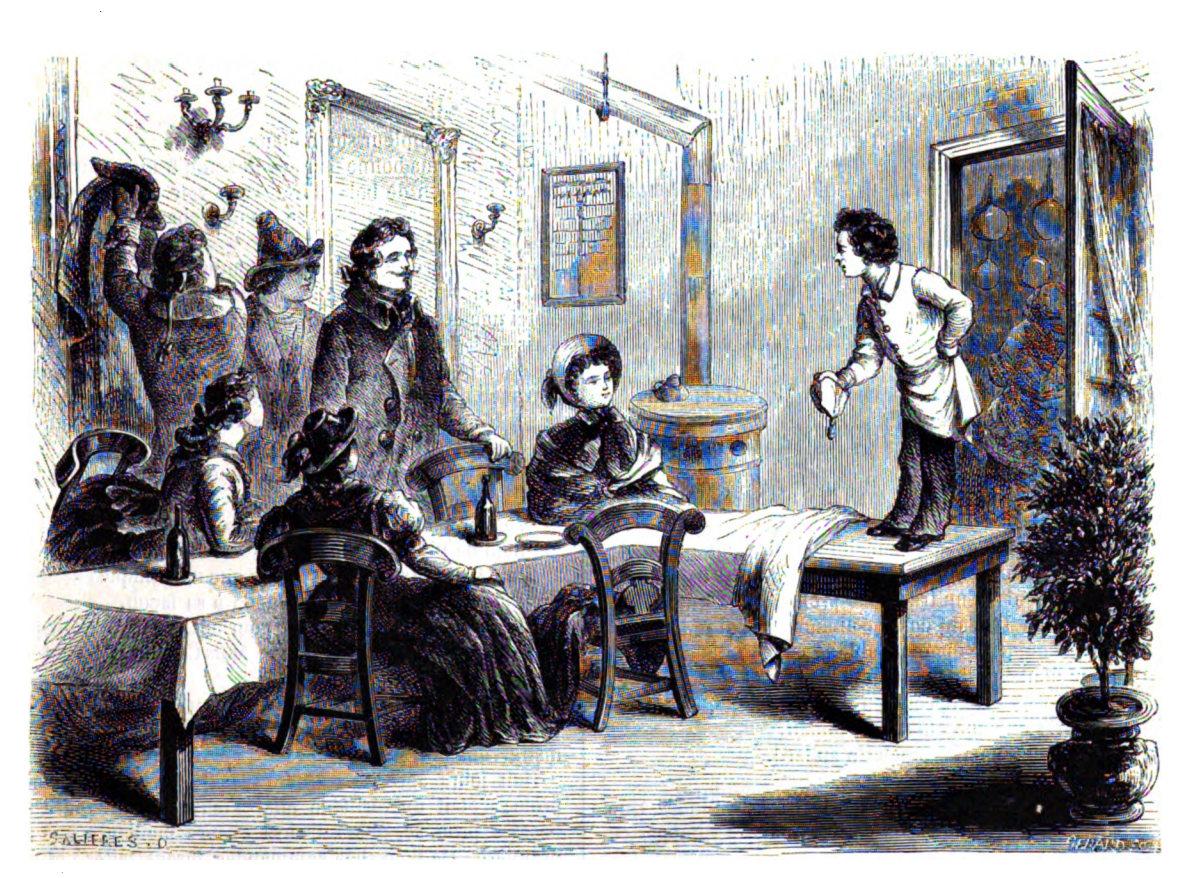

ある日の夕方、父は私の手をとって城壁門まで食事に連れ出した。パリ市内に戻る頃には夜が迫っており、父はとても悲しそうだった。人気のないところで突然立ち止まると、こう切り出した。『お前も知っているように、俺たちは不幸な一家だ。その日のパンにもこと欠く有様だよ。お前には知恵がある。さあ、行け。この暮らしから抜け出すんだ。明日になればきっとどこかお前のために門を開いてくれる所があるさ。お別れだ』。父はいくばくかのお金を私に握らせると、口づけをし、走り去った。たぶん、泣いていたんだと思う。私は11歳だった。父からもらったお金を数えると7スーだった。それから長い時間歩き回り、不安と寒さで死ぬ思いだったが、それでも泣きはしなかった。それは12月の中旬で、セーヌ河には大きな氷の塊同士がぶつかり合っており、それを見た私は震えたのだった。やがて、私は一軒の安酒場から洩れてくる明かりに気がついた。しかし、中に入る勇気はなく、入口の階段に座り込んだ。

店の主人(ラデュロという名前だった)は、私に気づくと事情を尋ね、店の中に入れてくれた。厨房の片隅に寝床を作ってもらい、翌日から私は見習いとして働くことになった。11歳の私が、たった2時間で社会の中でいるべき場所を見つけ、食堂の見習いになったのだ。

翌日になって、白いコック服と帽子を身にまとった自分を見てどんなに感激しただろう!

それは将軍より立派に見え、私はキャスロールの中のオマール海老を調理しながら、いつかは立派な料理人になろうと心に誓ったのだった。」

今では私たちはカレーム少年の誓いがどうなったかを知っている。ラデュロ親方は善人で彼のしたことは間違っていなかった。

恐怖政治が去り総統府時代に入っていた。人びとはあらゆる歓喜と奇行の熱情に身をゆだね、何か楽しいことがあるという実感に浸っていた。それはつまり、舞踏会や夜会、大規模な食事会といったようなもので、エレガントで目立つ女性たちが仲間と一緒に安酒場にやってきて食事をしてももはや恥ずかしいことでもなんでもなかった。

ある日、とても貴族的な一団がラデュロのみすぼらしい店になだれ込んできてマトロート(淡水魚のワイン煮)を注文するという夢のような出来事があった。しかし、いかに広い世の中とはいえ、こんな客は予想だにしないことだった。哀れなラデュロにはそんな準備もなく、彼は頭を抱えて地下室にこもってしまった。

カレーム少年にとってはそうではなかった。こんな厳しい状況でも、彼は持ち前の驚くべき精神力と冷静さを見せたのである。コック服を身にまとったまま瞳を輝かせてテーブルの上に立つと、恭しく帽子を取って客に一礼し、こう言った。「紳士淑女の皆さん、皆さんは畏れ多くもこの私にマトロートを注文なさいました。しかし、魚がありません。どうしたら良いでしょう? 簡単なことです。もしお許しいただけるなら、魚なしでマトロートを作りましょう。これは、スイスのジャン・ジャック・ルソーと同じ家で生まれた私の母が教えてくれたレシピです。母はこれを“山の魚”と呼んでいました。こんな美味しいものは皆さんも今まで召し上がったことがないと思います」。

客は翌日もまた大勢でやってきた。パリ中がラデュロ親父の魚なしのマトロートを食べに来たがった。2年後にはみすぼらしかった店は立派な建物に変わり、そこでは朝から晩まで客が引きも切らなかった。ラデュロ親父はラデュロ氏となり、自分の店を5000フランで売却した。カレームは分け前として1000フランをもらった。

読者の皆さんはたぶん“山の魚”のレシピを知りたいであろうと思う。次に示すのがそれである。

まず、新鮮なマッシュルームと注意深く皮を向いた白タマネギを用意する。小麦粉とバターでルーを作り、ブルゴーニュ・ワインと少量の水でゆるめる。その中にマッシュルームとタマネギを入れ、中火で45分間煮る。粗熱をとる。卵を用意し、長時間しっかりと泡立てて上記の煮込んだ鍋の中に加える。ふわっと焼きあげ、熱いうちに食卓に出す。

これがラデュロ親方に5000フランをもたらし、カレームの評判を2ヶ月足らずでパリ中に広めた料理である。

それ以来、カレームはブリア・サバランの格言である“新しい料理の発見は、世界にとって新しい天体の発見に勝るものである”をモットーとすることになる。

ラデュロの後継者はカレームに引き続き店に残るよう求めた。しかし、彼の答はこうだった。「私の星と才能はもっと高みを目指しています」。同じ言葉がシーザーやナポレオンにも当てはまる。偉大な人物はそれぞれの星を持っており、偉大な料理人は偉大な指導者のようなものである。

数ヵ月後、修行中に読み書きや絵を描くことをすっかり学んだカレームは、ビビエンヌ街にありタレイラン公にも製品を納めている有名なパティシエのバイイの店に雇われた。バイイは彼の機知と技術を見てカレームを信頼し、重要な部署であるトゥリエの頭に抜擢した。ラデュロの店の小さな見習いは、こうして自らの道を歩み始めたのである。兵隊で言えばまだ将軍ではなく将校ではあったけれど。

バイイの店を去ると、カレームは有名なアビスの店に入り、次いでジャンドロンの店に入って順調にキャリアを重ねた。「それはジャンドロンの店でのことだった」とカレームは言う。「私は改革者となり、パリで誰もが憧れる大きな饗宴で仕事をするようになったのだ。しかしそこに達するまでに眠らない夜を幾晩過ごしたことか。配合の計算やデッサンは夜の10時か11時になってからでなければ始められず、その作業で夜の4分の3を費やした。12枚のデッサンが24枚になり、さらに50枚、100枚、そして200枚にもなったが、それらはすべて新しいものだった。私はついに到達したのだ」。

事実、彼は到達したのだった。モンテーニュの言葉のように、彼は料理芸術、もしくは食の科学における第一人者になっていったのだ。

「次に彼は、タレイラン公の屋敷で公の政治的な交渉に寄与するためにメートル・ドテルとしての義務を果たした」とサム氏は言う。「さらに皇太子に仕えるために英国に渡ったが、後のジョージ4世となる人物は料理を極めることに対する理解が十分でなかったため、そこを去った。続いて、あまりにも寒いロシア帝国のアレクサンドル1世、食通だが胃痛持ちのバグラシオン公、単なる大喰らいのビュルテンベルク公のもとで仕え、最後に大食漢に過ぎなかった英国大使のステュワート卿のもとに行った。卿が亡くなったいきさつについては誰でも知っている。大規模な饗宴に招かれて、卿は骨付きの鶏をフォンテーヌの森の狼のように呑み込んだ。しかし、食卓には医者がいなかった。そのため骨を取り出すことができず、狼ほど運が良くなかった卿は息を詰まらせて死んだのだった。

カレームが新しい料理を生み出し最も華麗な作品を作り出したのは、ロスチャイルド夫人の屋敷の厨房だった。「大規模な食卓でのサービスにおける創造の素晴らしさと打ち破るべき困難を理解してくださる芸術の庇護者に最後に出会えたことは幸せだった。」

我われは料理が政治と切り離せないものだということを知っているし、大きなイベントには大きな宴会が付き物である。

カレームは、アーヘンやライバック、ベローナで行なわれた会議で彼の芸術を披露するよう要請された。彼はまた、フランスに進駐する連合国の首脳のためにビルチュエ平原での大晩餐会でも腕を振るった。

カレームは何年もの間王立図書館に通って古代ローマの料理について研究を進め、その結果としてルクルスやポンペイウス、シーザーのよく知られた料理は重すぎて素晴らしいものではなかった、と結論付けた。このテーマについては10年間に渡って研究し、アピシウスやパッラディオ、ビニョ-ラについて書き記している。彼の著作には、パティシエ・ピトレスク、パリの宮廷菓子職人、19世紀のフランス料理術がある。

カレームのフランス語を料理のフランス語として捉えるべきではない。

逆に、彼のスタイルは、エレガントで独創的なものである。さらなる読み物としては、「レビュー・ド・パリ」に掲載された「ガストロノミーの歴史的断片」や「カンバセレスの食卓」、「ナポレオンの昼食」がある。

カレームはブルセやロック医師、ゴベールの友人であった。

彼はまた、ミラボーの料理人、というよりもむしろ機知と冒険で知られたビルルーとも親しかった。

ある日、ビルルーはフランスに飽きてインドへ旅立った。彼は半ば未開の部族のただ中に入り込んでしまったが、おそらくは彼が食の専門家であったために部族から受け入れられ、それどころかたまたま空位であった王の座につくことを求められたのだった。それから数年の間、彼は手にはフライパンを持ち、頭には冠を被って、料理人と王という二つの仕事に励んだ。

君主よりも幸運なビルルーは王座についたまま死に、後に我われが読者に伝えるであろう奇想天外な話を遺したのである。

一人のフランス人がある時その幸運な料理人の王国を訪れた。彼は、未開ながら最大限のもてなしを受けた。部族の祭が行なわれ、大勢の人びとが群れ集まり、大騒ぎとなった。

広い囲いの中に祭壇が設けられ、祭壇には白い衣服をまとった12人の神官が並び、その周囲に平服を身に着けた13人の人がまるで焔に包まれているような素振りで蠢いていた。

突然、恐ろしい音楽が鳴り響いた。儀式が終わったのだ。赤い僧衣をまとった高位の神官が荘重な身振りで欧州人のところにやって来て、何か湯気の立っているものを差し出した。巨大なベーコンのオムレットだった。旅行者は茫然自失した。

インドの奥深い所でベーコンのオムレット! そんなものはリモージュかペリグーで作るものだ。

いきなり、紋章旗を持った人物が近づいてきて、貝殻で飾った羊皮紙に3度キスをしてから彼に手渡した。キスは最高の尊敬の証だった。

これが羊皮紙に書かれていた内容である。

前ミラボー卿の料理人にして現ミマサッコ族の王である、私ことジャン・バプティスト・ビルルーは、私の管理する貴重なベーコンのオムレットのレシピを人民に遺贈するものである。

これは感謝と文明の証しとして我が竹の宮殿で作られる。 王、ビルルー

これは感謝と文明の証しとして我が竹の宮殿で作られる。 王、ビルルー

私はビルルーのことを語っているが、本コラムのテーマはカレームだった。ここで本論に戻って、あまり面白くはないが感動的なカレームの逸話でコラムを終わろう。この逸話はカレームの古い友人から聞いた今まで知られていない話である。

ある夕方のこと、河沿いの道を歩いていた有名な料理人は月を見ながら彼が創造したいと思っている新しい料理について思い巡らせていた。そのとき、ひとりの哀れな女が安食堂の扉の前で泣いているのが目に止まった。カレームはすぐに女に近寄ると優しく声をかけた。「どうしたのですか?」

「ああ、だんな様。私は不幸な女です。とても素晴らしい腕を持った職人の夫が、この安食堂に入り浸って出てこないのです。お金もなく、3人の小さな子どもを抱えた私を放っておいて!」

「ご主人はグルメですか? つまり美味しいものが好きですか?」

「あの人が仕事にもっと熱心だったら、私たちもそんなに不幸にならなくていいのに!」

「よろしい」カレームは言った。「ご主人を救ってあげましょう。家はどこですか?」

「サン・ルイ島のブルボン通り33番です」

「ご主人の名前は?」

「ワグナーです」

「何の仕事をされているんですか?」

「彫金師です」

「ここに5フランあります。まずこれで木炭を買っておいてください。明日の朝、またお会いしましょう」

翌朝、カレームはワグナーに会いに行った。彼は眠っていた。

「ムシュー」彼は言った。「あなたの才能を耳にしたので、とても繊細な仕事をお願いにやってきました。ここにすばらしい彫り物細工の盃があります。大変古いものですが、だいぶ傷んでいるのです。これをお渡ししますから、修繕してみてください。前金として12フランを奥さんにお渡ししますから、これで家事を賄っていただきます。良い仕事をするには差し障るものがあってはいけないですから。さあ、起きて昼食をとってください。ここで私が昼食を作って差し上げましょう。奥さん、木炭と鍋と前掛けを持ってきてください」

ワグナーは目を見開いてこの男は気が狂っているのではないかと訝った。

すると、カレームは持参した袋から羽をむしり自分のやり方で調味したヤマシギを取り出した。彫金師は美食家だったが、これまでこんな美味は味わったことがなかった。「だけど」と彼は言った。「カレームだったらもっと素晴らしいものを作れるだろうな」

「私がそのカレームですよ」と料理人が答えた。「8日経ったらまた戻ってきます。私のお願いした盃が修繕できていたら、もう一度ヤマシギを味わいましょう」

8日後、カレームは戻ってきた。盃の修繕は終わっていた。本物の傑作だった。約束したヤマシギを皆で食べ、それが最初のものより優れていることを知った。新たな仕事の発注のたびに、新たなヤマシギが調理された。発注につぐ発注、そしてヤマシギ。ワグナーは理性を取り戻し仕事に励むようになった。

ヤマシギによって職人は芸術家に変わり、安酒場の住人が良き父親に変わったのである。

ある日、カレームはヤマシギが美しく彫られた箱を受け取った。嘴のところにはこんな言葉が彫ってあった。「我が救い主カレームへ。ワグナー」。

カレームはそのヤマシギの彫られた箱を書斎の栄誉ある場所に置いた。そこは骨董品と珍しい品々が陳列された真の博物館だった。彼はそれをルイ15世が自らコーヒーを淹れたポットと、スキャロンの妻であるマンテノン夫人が日曜日に鶏を煮ていた慎み深い手鍋との間に飾ったのだ。

「ミュゼ・ド・ファミーユ」(1861年)より