19世紀後半

ガストロノミーの後継者

1873年に出版されたアレクサンドル・デュマの「料理大辞典」のカレームの項目に次のような一節があります。

カレームが亡くなった1833年1月12日以来、あまたの大公が主権を失い、あまたの王が玉座から降ろされてきた。その天才によって料理人の王となったカレームは、いまだその座に留まり、彼を脅かす有力なライバルも登場していない。

この文章が示すように、カレームの死後、19世紀の中ごろまでは華麗なガストロノミーを実践するカレームのような料理人は現れませんでした。また、厳格なガストロノミーに筆を捧げたグリモに匹敵するジャーナリストも出てきませんでした。そういう意味では、カレームもグリモもガストロノミーの世界においてはワン・アンド・オンリーの存在だったと言えます。一方で、サバランのような軽妙洒脱なガストロノームは「味覚の生理学」の成功の直後から数多くの亜流や模倣者を生み出しました。また、ジュール・ジャナンやバルザック、デュマ、シャルル・モンスレのような食に関心を持った一流の文学者も多数登場しています。このことが意味するのは、ガストロノミーの本質が当初のアンシャン・レジームに起源を持つオート・キュイジーヌから中流のブルジョワでも楽しめる万人向けのありふれた料理にシフトしたということです。その中核を担うのは、もはやグランド・メゾンのような場で限られた人びとを対象に腕をふるう料理人ではなく、多少経済的にゆとりがあれば誰でも出入りできるレストランなどの食卓を取りしきるシェフでした。つまり、大衆化されたガストロノミーの世界では、もはやカレームのような料理人は必要とされなくなっていたのです。

それではカレームの料理を継承する料理人の系譜はすっかり絶たれてしまったのでしょうか?

実は、19世紀後半にはカレームに匹敵するような料理人が何人か登場しています。その筆頭格ともいえるのがユルバン・デュボワ(Urbain Dubois, 1818~1901)です。

デュボワは、ちょうどカレームと入れ替わるように料理の世界に足を踏み入れました。カレームが去った後のロスチャイルド家の厨房でカレームの弟子であったデュグレレの薫陶を受けていますから、カレームにとっては孫弟子ともいえる存在です。当然、カレームの料理のスタイルを引き継いだと考えられます。

しかし、デュボワがカレームと異なっていたのはそのキャリアの大部分がフランス国外で形成されたことです。20代の終わりにパリを離れ、ロシアのオルロフ大使のシェフとして働いたのをはじめ、プロイセンのウィルヘルム1世など諸外国の高官に仕え、再びフランスに戻ったのは60歳を過ぎてからでした。これはつまり、当時のパリにはもはやカレームのスタイルを継承するデュボワが腕をふるえる場がなかったことを示しています。

ここにもガストロノミーの変容の証拠を見ることができます。

パリのガストロノミーにほとんど何の痕跡も残さなかったデュボワですが、彼の最大の貢献は実は別のところにあります。それはロシア式サービス(供卓法)の実践と普及です。それまでのフランス式サービスでは、料理はポタージュからアントレ、メインディッシュまで一度に食卓に並べられ、それを各自が皿にとりわけながら食べるというものでしたが、それだと最後に食べる料理が冷めてしまいます。ロシア式サービスは料理を作られる順番に従って時間をずらして供卓されるので、常に作りたての温かい料理を賞味することが可能でした。デュボワはその新しいサービスを推奨し、実際に自らの食卓で実践したのです。

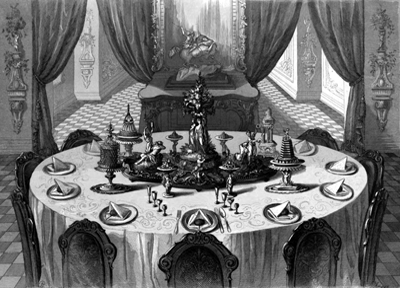

フランス式の供卓(左)とデュボワが推奨したロシア式の供卓(右)

Urbain Dubois著「LA CUISINE ARTISTIQUE」より

カレームと同様、デュボワも後進の指導・教育に熱心で、多くの著書を出版しています。その代表作ともいえる「La Cuisine classique」(1856年)と「Cuisine artistique」(1872年)の両方で、デュボワはロシア式とフランス式の両方のサービスについて詳しい所見を述べ、ロシア式サービスの利点を主張しました。

パリで蔓延する大衆化したガストロノミーと、外国の宮廷のきらびやかな食卓でデュボワが実践する伝統的なガストロノミー。この両極にあるとも思える2つのガストロノミーが再び交差して融合するためには、20世紀のエスコフィエの登場を待たなければなりませんでした。